身體狀況的「根本原因」?你需要了解的易感、誘發、持續和保護因素

- Justin Ip

- Sep 15, 2025

- 4 min read

常見很多醫療或非醫療人員,會說要找到病患/症狀的「根本原因」。但是根本原因,原來也可以有很多個?

在功能醫學上,有些時候我們會用四個P的方式,來理解為什麼症狀會發生,持續存在,甚至變得更嚴重到難以逆轉。

這四個「P」分別代表:

• 易感因素(Predisposing)

• 誘發因素(Precipitating)

• 持續因素(Perpetuating)

• 保護因素(Protective)

這些因素就像身體健康的拼圖,拼湊起來才能稍稍看出全貌。接下來,我們一起來看看這四個因素是什麼。

一、易感因素(Predisposing Factors)

這些是增加一個人發展出功能性症狀或疾病的脆弱性。可分為生理、心理或社會性因素。

易感因素並不直接導致疾病,但能解釋為何某些人更容易出現某些身體狀況。

生理因素:

• 基因或表觀遺傳(如:下視丘-腦下垂體-腎上腺軸〔HPA 軸〕的敏感性)

• 年齡

• 性別(如: 女性更容易出現慢性疼痛、纖維肌痛症、腸躁症、慢性疲勞等功能性疾病, 可能與生理及診斷偏見有關)

• 早期身體疾病、免疫系統異常

• 受傷病史

心理因素:

• 焦慮、完美主義或逃避型人格

• PTSD、憂鬱症等既有心理疾病

社會因素:

• 童年逆境(如:創傷、忽視、暴力)

• 家庭慢性壓力(如:家人患病、衝突)

• 文化信念、少數族群壓力(如: 男性在社會文化中被期待堅強,心理壓力往往被壓抑)

• 父母為醫療工作者或家庭有慢性病史

• 移民壓力、社交孤立、 經濟困難

• 教育程度

二、誘發因素(Precipitating Factors)

這些是觸發症狀發作的事件或壓力源。誘發因素是把潛在脆弱性轉變成明顯症狀的觸發點。

有些壓力源患者可明確指出,有些則無法追溯到明確事件。

身體性事件:

• 疾病或感染(如:病毒感染)

• 外傷、手術

• 毒素暴露(如:農藥、 重金屬、黴菌毒素)

• 治療方案的突發改變

心理/社會性事件:

• 親人過世、家庭變故(如:父母離異)

• 搬家、被霸凌

• 結婚 / 離婚

• 長期壓力過載(如:照顧責任、財務困難)

三、持續因素(Perpetuating Factors)

這些是維持或加重症狀的持續性影響。

即使誘發事件已結束,這些因素仍會阻礙康復,形成一種「惡性循環」。

生理因素:

• 慢性低度發炎、免疫或神經系統失衡

• 中樞敏感化

• 睡眠障礙

• HPA 軸失調

• 藥物副作用或停藥反應

• 持續暴露於有害物質或情境中(如:電𥔵波 / 地場壓力)

心理因素:

• 負面信念(例如:「我永遠不會好」)

• 對症狀過度關注與恐懼

• 災難化思維、逃避行為

• 過度活動→疲勞惡化(如:Spoon Theory)

• 憂鬱、焦慮、創傷反應

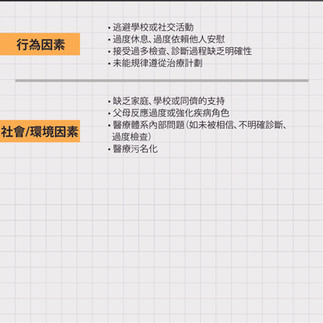

行為因素:

• 逃避學校或社交活動

• 過度休息、過度依賴他人安慰

• 接受過多檢查、診斷過程缺乏明確性

• 未能規律遵從治療計劃

社會/環境因素:

• 缺乏家庭、學校或同儕的支持

• 親人反應過度或強化疾病角色

• 醫療污名化

四、保護因素(Protective Factors)

這些是有助於抵抗症狀惡化、促進康復的正向資源。

保護因素能提升復原力,讓個體更有能力應對與自我調節。

生理:

• 健康飲食、規律運動、良好睡眠

• 控制共病(如憂鬱、焦慮)

心理:

• 對症狀與壓力來源有良好理解

• 積極因應策略、正向思維

社會:

• 有效的社會支持(家庭、同儕、學校、工作)

• 家庭一致、有界限的情緒與社交發展的支持

醫療:

• 提早介入精神健康問題

• 醫療專業人員提供清楚解釋(身心整合觀)

• 避免過度強化疾病行為

我們可以將以上四個因素拼湊起來,形成完整的健康狀況

• 易感因素解釋為什麼自己容易出現症狀。

• 誘發因素幫助找到症狀的起因。

• 持續因素指出阻礙康復的原因。

• 保護因素則是改善健康的希望與資源。

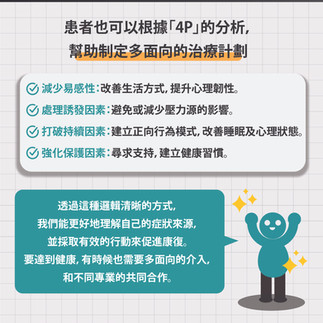

患者也可以根據「4P」的分析,幫助制定多面向的治療計劃:

• 減少易感性:改善生活方式,提升心理韌性。

• 處理誘發因素:避免或減少壓力源的影響。

• 打破持續因素:建立正向行為模式,改善睡眠及心理狀態。

• 強化保護因素:尋求支持,建立健康習慣。

透過這種邏輯清晰的方式,我們能更好地理解自己的症狀來源,並採取有效的行動來促進康復。

下次你的醫療/非醫療人員和你說某某某是身體狀況的「根本原因」,也可以嘗試套用上面的邏輯,思考看看其是四個P的哪一部分。

要達到健康,有時候也需要多面向的介入,和不同專業的共同合作。讓我們一起重建健康人生。(握拳